症状は?

症状は?

主な症状は、血尿、腹痛、腰背部痛、腹部膨満など

30〜40歳代までは無症状で経過することが多いといわれています。

主な症状は、血尿、腹痛、腰背部痛、腹部膨満などです。

肝嚢胞、高血圧、心臓弁膜症、脳動脈瘤、嚢胞感染などの合併症も見られます。

1)病気に気づくきっかけは?

健康診断で発見されたり、血尿・腹痛などの症状で受診することも

2)病気が進むとどのような症状が出るの?

嚢胞により血尿、腹部や腰背部の痛み、腹部膨満などが出現

- <血尿>

- ADPKD/多発性嚢胞腎において、血尿の原因は、嚢胞中の血管が切れることによると考えられています。30〜50%の患者さんに認められ、初めて血尿が認められる年齢は平均30歳といわれています。

- <腹痛、腰背部痛>

- 痛みの頻度、程度、持続時間などは人それぞれです。痛みの原因は増大した腎臓、あるいは大きな嚢胞により、腎臓をおおっている膜が伸ばされるためと考えられています。約60%の患者さんに認められます。

- <腹部膨満>

- ADPKD/多発性嚢胞腎における腹部膨満は、腎臓や肝臓が著しく大きくなることで起こることが考えられます。やがて、胃や腸を圧迫するようになると、食欲がなくなったり、それに伴って低栄養が生じる場合があります。

3)ADPKD/多発性嚢胞腎に伴う合併症は?

腎臓の合併症とその他の臓器に起こる合併症に大別

症状には腎臓に関係する合併症と、その他の臓器に起こる合併症があります。

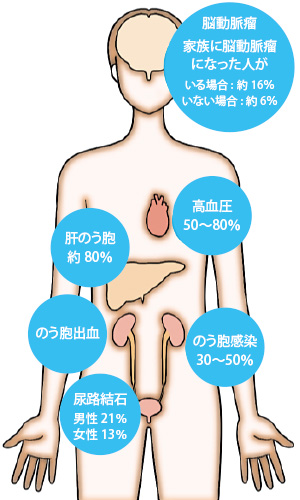

ADPKD/多発性嚢胞腎の患者さんは、嚢胞出血、嚢胞感染、肝嚢胞、尿路結石(にょうろけっせき)、高血圧、心臓弁膜症、脳動脈瘤などを合併しやすいことがわかっています。そのため、定期的に各種検査を受けることが大切です。

◆腎臓に関係する合併症

痛み・血尿・発熱、腹部膨満を伴う腎臓に起こる合併症には以下のものがあります。

- <嚢胞出血>

- 嚢胞の細い血管から出血が起こり、嚢胞内にたまるものです。痛みを伴うこともあり、目で見てわかるほどの血尿(肉眼的血尿)の原因にもなります。

- <嚢胞感染 >

- 嚢胞や腎臓に細菌が侵入することによって引き起こされ、痛みとともに発熱を伴います。尿路または体の別の部位から血流にのって感染すると考えられています。ときに難治性となり、再発を繰り返す場合もあります。30〜50%の患者さんが経験します。

- <尿路結石>

- ADPKD/多発性嚢胞腎の患者さんは一般より尿路結石ができやすく、男性の21%、女性の13%に起こると報告されています。きわめて強い、右か左に偏った背部痛や腹痛が代表的な症状です。

◆腎臓以外の臓器に起こる合併症

- <高血圧>

- ADPKD/多発性嚢胞腎の患者さんの50〜80%が高血圧を合併し、多くの患者さんで腎機能がまだ低下していない時期から見られます。

血圧が高いと腎機能に悪い影響を及ぼしたり、心臓や血管の病気を引き起こしたりするため、早期から血圧を正常にコントロールする治療(降圧療法)を行うことが大切です。 - <肝嚢胞>

-

肝臓は腎臓に次いで嚢胞ができやすい部位です。約80%の患者さんに見られます。個人差はありますが、年齢とともにその数や大きさは増えていきます。肝機能障害(障害により肝臓が正常に機能しなくなること)を引き起こすことはまれですが、肝臓があまりにも大きくなると腹部膨満症状が強くなることがあります。腹部膨満症状があると胃や腸などが圧迫され食物が通りにくくなり、通常の一人分の食事が1回で食べられないこともあります。

進行すると体が動かしにくくなるため、日常生活の動作が難しくなることもあります。肺や心臓が圧迫され呼吸障害となったり、QOL(生活の質)が著しく低下したりするため、外科治療により肝臓の大きさを小さくして症状を緩和させるための治療が必要になります。

- <脳動脈瘤>

- 脳動脈瘤とは、脳内の動脈にできた異常な膨らみ(こぶ)のことです。破裂すると、くも膜下出血を起こし、生命に関わる恐れがあります。ADPKD/多発性嚢胞腎の患者さんでは、一般の方より脳動脈瘤ができる割合が高く、家族に脳動脈瘤になった人がいる場合で約16%、いない場合で約6%に脳動脈瘤が認められています。診断時には必ず検査が行われ、脳動脈瘤が見つからなかった場合でも数年に1回の定期検査が必要です。